全部

▼

搜索

熱搜:

位置:中冶有色 >

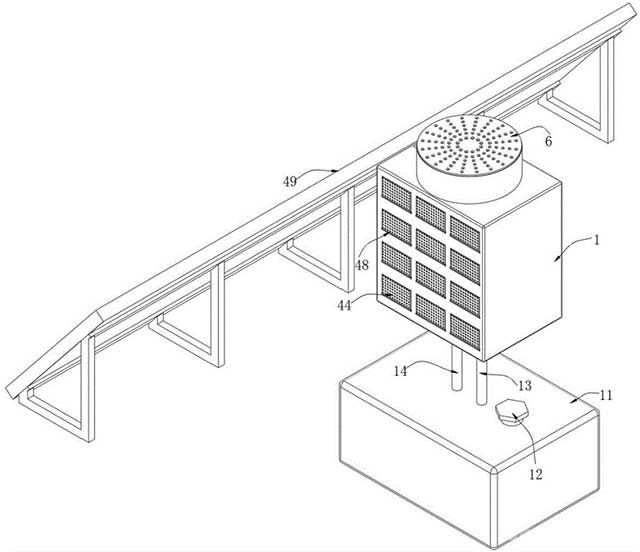

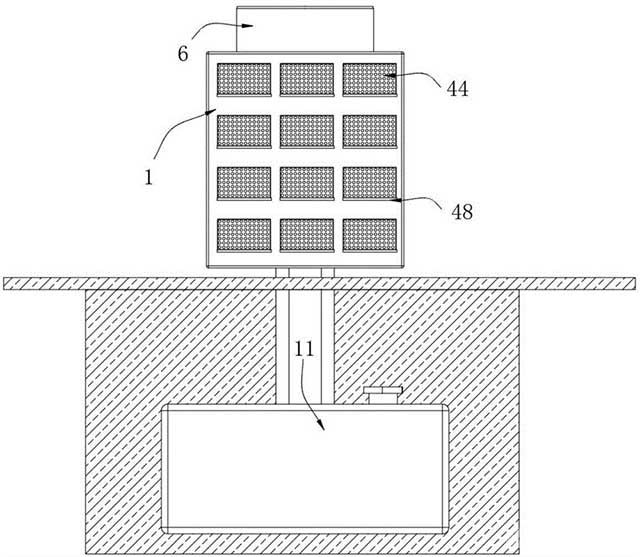

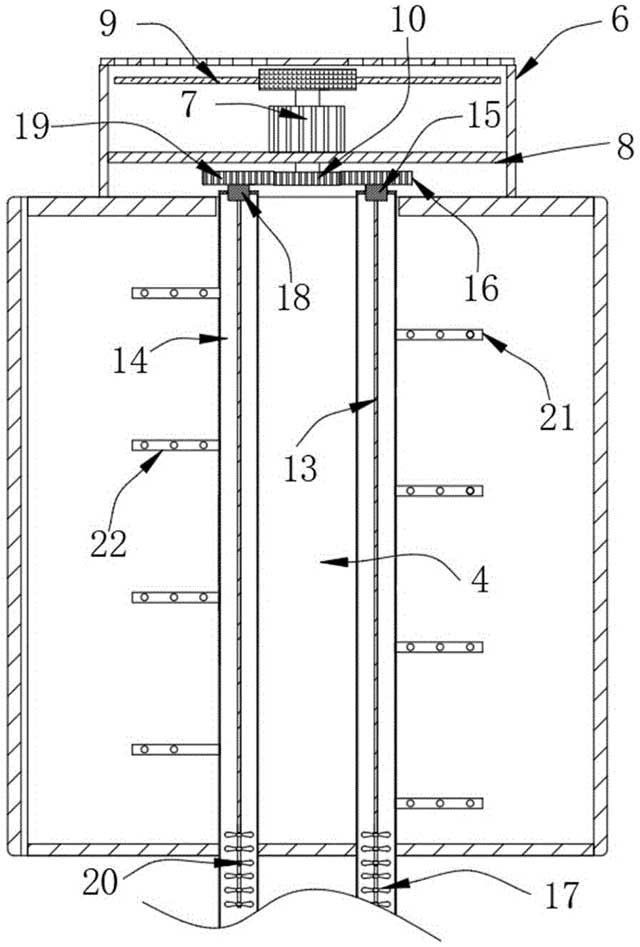

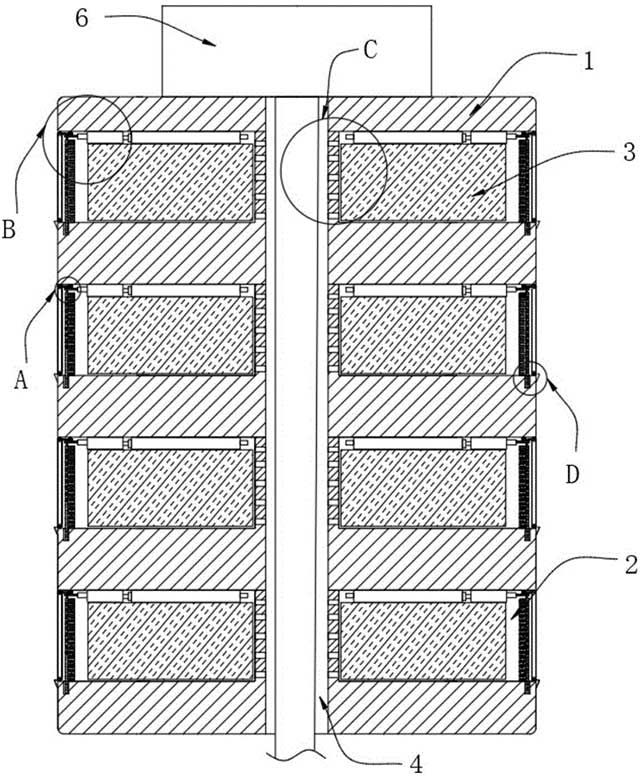

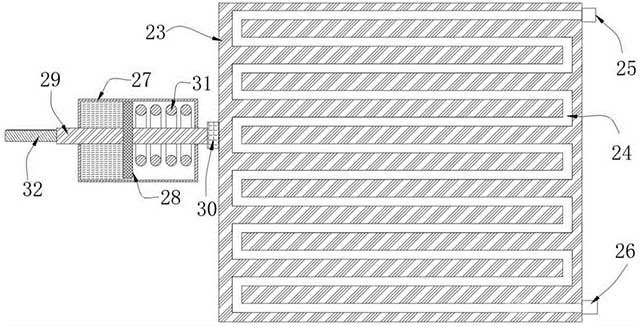

> 新能源分布式儲能系統(tǒng)

553

編輯:中冶有色技術(shù)網(wǎng)

來源:山西山安茂德分布式能源科技有限公司

553

編輯:中冶有色技術(shù)網(wǎng)

來源:山西山安茂德分布式能源科技有限公司

分享 0

分享 0

舉報 0

舉報 0

收藏 0

收藏 0

反對 0

反對 0

點贊 0

點贊 0

中冶有色技術(shù)平臺

中冶有色技術(shù)平臺 2025年03月28日 ~ 30日

2025年03月28日 ~ 30日  2025年03月28日 ~ 30日

2025年03月28日 ~ 30日  2025年03月29日 ~ 31日

2025年03月29日 ~ 31日  2025年04月11日 ~ 13日

2025年04月11日 ~ 13日  2025年04月27日 ~ 29日

2025年04月27日 ~ 29日